超低音再生

超低音はスピーカで最も再生しにくい帯域であるが、再生音の迫力感を担う重要な帯域でもある超低音専用のスピーカをサブウーファと言うが、その方式は様々である。ホーン型は高能率であるが、超低音用のホーンは数mのサイズになり、実用性がない。寸法が小さくて済む音響的共鳴を利用するのが効率的であるが、共鳴音は過渡特性が悪くなる。振動板からの直接音が得られれば最も簡便であるが、やはりサイズが大きくなり、小型スピーカでは実現するのは難しい。図体が大きくなればそれだけ材料費も嵩み、スピーカにおける永遠の課題と言われる。

超低音用コーンスピーカ

コーンスピーカで超低音を再生するには、振動系のf0が十分に低いことが第一となる。大型ウーファは自然と振動系が重くなり低いf0が実現できるが、やはりその分能率は落ちる。MFBとイコライザを使用して優れたサブウーファを構築することも可能であるが、振幅が大きくなるので歪みも大きくなるので、音質を追及すると結果としてサイズが大きくなる。

ヘルムホルツ共鳴

バスレフ構造は、 コーンスピーカによる背面音圧をバスレフポートのヘルムホルツ共鳴により増幅して輻射する。コーン背面からの音が共鳴により極性反転して出るので、コーンからの直接音と重ね合わせても音圧は減退しない。バスレフの共鳴周波数fbはスピーカーユニットのf0とは独立に設定できるので、f0より低い周波数に設定するのが一般的である。バスレフポートから出る音は、ヘルムホルツ共鳴の帯域から更に下では共鳴せず逆相の音波がそのまま出るので、直接音と打ち消し合う。fbはf0より10Hzほど低くして、音圧の減退を防ぐ程度に使用されることが多い。

気柱共鳴式スピーカ

BOSE AWCS-IIに代表される気柱共鳴式のサブウーファは効率がよいとはいえ、それでも20Hz〜30Hzを共鳴管式で出そうとすると全長4m程度の共鳴管が必要となる。管楽器のように屈曲させることもできるが、やはりサイズがネックとなる。共鳴管は塩ビ管で自作することもできるが、共鳴管式サブウーファは概して専用イコライザの併用を前提とするので、スピーカだけ組み上げても満足のいくものにはならないかもしれない。

サブウーファの実例

代表的なMFBを使用したサブウーファのヤマハYST-SW1000の測定結果と自作MFBサブウーファーYST-CP18Sの測定結果を以下に示す。どちらも電流正帰還アンプを使用している。

YST-SW1000は、30cmウーファーユニット、高重量キャビネット(48kg)、ASTシステム(YSTシステムの前身)搭載、出力120Wと、市販サブウーファの中ではかなり強力な製品をしている。搭載されているスピーカユニットのf0は70Hz程度である。1990年頃の「無線と実験」誌における、 長岡鉄男氏によるYST-SW1000の実測結果を引用して示す。 スピーカ正面の距離1mで計測し、LPFのcut-offは下限値の30Hzである。 入力信号レベル、dB値の基準などは不明であった。

40Hzから20Hzで8dB落ちと減衰は小さく、充実した超低音再生が期待できる。この結果は30Hz cut-offなのに40Hz cut-offのように見えるが、間違いではない。この結果は内蔵イコライザ、スピーカの周波数特性、放射インピーダンスの組み合わせにより生じている。周波数特性を参照するに、YST-SW1000がしっかり出せるのは35Hz程度までと考えられる。

自作MFBサブウーファーYST-CP18Sは、classic pro CP-18Sに電流正帰還アンプを組み合わせたバスレフ型サブウーファである。 46cmウーファー搭載、高重量キャビネット(53kg)、塩ビパイプを用いたポート再設計(30Hz)、電流正帰還アンプを安定帰還量ギリギリまでチューニングした。周波数特性補正用のイコライザは導入していない。元がPA用のサブウーファーなのでf0が高いが、MFBと低い周波数のLPFによりYST-SW1000を陵駕する超低音再生が可能である。なおYST-SW1000は定価15万円、自作サブウーファは原価3万円ほどである。ここで示す結果は、測定位置がポート直前、カットオフ周波数50Hzとしたが、kazimaの測定技術が低かった頃の結果なので、あくまで参考として示す。

25Hz程度までフラットな音圧が得られ、20Hzで-10dB落ちと、YST-SW1000を超える十分な性能である。

サブウーファと音像定位

一般に超低音では音像定位がなくなり、配置を選ばないと言われる。確かに超低音のみが再生できればその通りであるが、実際には高調波歪みを含めて100Hz以上の周波数が出ているので、音像定位への影響は無視できない。YST-SW1000の測定結果によれば、 カットオフ周波数を最低の30Hzに設定しても、70Hzあたりで-10dB落ち程度である。このような問題を解消するには、サブウーファであっても左右2つ用意するか、高次LPFを採用して高周波を急峻にカットする必要がある。大型サブウーファは2台置くスペースは確保しにくいので、サブウーファーの上にウーファーボックスを置くとスペースの問題がなくなる。

日本でサブウーファがは普及しない理由

日本のオーディオマニアは、伝統的にサブウーファを使うを邪道とする傾向があった。逆に海外ではウーファを追加する方が一般的である。現在はスピーカ製品の小型化に伴い2.1ch構成の製品が充実してきている。また、5.1ch以上のマルチチャンネルサラウンドでは サブウーファは当たり前に導入されるので、映画用には広く使われている。

(4)音像定位

音が聞こえてくる方向の感覚を音像定位感、音場感と呼び、モノラル再生による単純音質とは異なる意味で音質を決定する。

スピーカ間距離

ステレオスピーカは、左右の距離を離すことで初めてステレオ効果を得る。定位感は配置によって変化するが、家庭内での再生では位置の正解はない。ステレオ録音をそのまま再生する状況を考えると、ステレオマイクのLRの位置関係と再生スピーカの位置関係は極力合わせる必要があることになるが、マイクの位置関係が未知であれば実行不可能であり、また加工されている音源では正しい位置が存在しない。強いていえば、マスタリングにおいてモニタースピーカを置いていた距離が適正と考えられるが、部屋のレイアウトの制限の中で好みで決めるしかない要素といえる。

振動板の大きさと指向性

音波の指向性は、波長と振動板の大きさによって変化する。振動板が大きくなるほど正面に音波を伝える力が強くなり、裏を返せば正面以外では音圧が得られなくなる。概して振動板の大きさが波長と等しくなると指向性が得られ、それ以下であれば指向性は十分に広い。ウーファでは100Hzにおける波長が3.4mにも及び、現実的に振動板の大きさは指向性には影響しない。ツィータでは10kHzにおける波長は3.4cmと、振動板のサイズと比較して無視できない比率となるので、以下に述べるディフューザーを使用するか、半円型の曲面振動板を採用するなど、指向性を考慮した設計をする必要がある。

線音源(ラインアレイスピーカ)

振動板は、コーン型、ドーム型、逆ドーム型、平面型のいずれであっても、一般には丸い形状をしている。円形により、振動板面内の位相は円周方向に対して均一にできるからである。それに対し、野外ステージなどで多用される線音源は、スピーカを縦方向に並べることで波面を平面に近づけ、上下方向の指向性を狭めて音波を遠くまで届かせるのに使用される。業務用の巨大なセットでなく家庭用でも、この構造は効果を発揮する。視聴環境において上下方向に視聴位置がずれることはあまりないが、部屋の中を移動することは多く、左右方向にはより広いサービスエリアを確保しながら、上下方向には必要な空間にのみサービスするという方法が可能になる。静電型、圧電型など前面駆動スピーカであればさらに望ましい。動電型スピーカでも細長いユニットを並べることで実現可能であるが、どうしても単一ユニットよりもコストがかかり、家庭用にはあまり実現していない。

音響ディフューザー、音響レンズ

音波の反射を利用して拡散をつけるものを音響ディフューザーといい、音波の回折を利用して指向性をつけるものを音響レンズという。ディフューザーは主に、能率を重視して大きくしたツィータの正面に反射体を設け、指向性を和らげる用途に使用される。音響レンズは音道を制御して音波を拡散させる羽根のような形状をしている。音響レンズはかつてジャズ喫茶などに大量に採用されたJBL 4344に採用されたことで有名になった。喫茶店など、一般家庭よりも広い範囲に高音を届けるのに適していた面はあるが、視聴距離が高々数mの一般家庭では音響レンズを使用する必要があるほどの広い指向性は必要なく、せいぜいディフューザーで十分である。

曲面振動

静電型やマルチセル型スピーカを使用して曲面の振動板を用意すると、放射される音波の波面も曲面となり、その焦点に音圧を集中する効果がある。視聴エリアが限定されていれば効率的な方法となるが、拡声用、家庭用ともに特定位置のみサービスすればよい状況はあまりなく、形状で焦点を決めているので視聴位置に追従することもできない。フルレンジ再生における曲面振動が実用になるのは、美術館におけるスポット再生のような特殊用途に限定的となる。なお、ドームスピーカなども振動板が曲面になっているが、並行振動するだけなのでこのような効果はない。

時間波面制御

複数の振動板を並べ、再生信号に0.1msオーダーの時間差をつけることで、合成される波面を曲げることができる。遅い信号から早い信号の方向に波面が曲がるので、中心から外に向かうにつれ信号時間を遅くすると凸面、逆にすると凹面の波面を形成することもできる。超音波用スピーカアレイに時間差をつけ、目標の一点に音圧を集中するといった用途に使われる他、カーオーディオ用スピーカではLRスピーカに時間差をつけ、スピーカからの距離が偏っている運転席での到達時間を補正するのにも使用される。リビングにおけるテレビにこのような仕組みのスピーカを内蔵し、テレビに内蔵したカメラ画像で認識した視聴者を追尾するような方法も容易に考えられるが、得られる効果の割に膨大なコストがかかるので、なかなか実現しない。むしろ、視聴位置が変わっても近い音質が得られる線音源の方が優れている。視聴者は一方向にいるとは限らないからである。

(3)内部損失

スピーカーの、主に振動板の特性に音質に関わる要素をスピーカー(2)で洗い出した。(3)では、スピーカーにおける振動板の電気特性以外の、箱や振動板の形状や構造、材質による影響について述べる。

点駆動振動板の剛性と内部損失

(2)で説明したように、振動板の分割振動は音色には影響しないとはいえ、周波数特性には大きな影響を与える。効率よく音波を放射するには、分割振動による位相干渉を防ぐのが望ましい。そのために、振動板の剛性を上げて簡単に変形しない材質を目指し、アルミやチタンなどの金属板、アラミド繊維、アモルファスダイヤモンド、ボロンカーバイトなどが提案されてきた。従来の材質では、剛性と内部損失は相反関係にあり、紙材などは内部損失は高いが剛性が低く、金属に近いほど内部損失が低いが剛性が高い。近年では三菱電機から二つの要素を両立するカーボンナノチューブ振動板が製品化されている。

この問題はもともと、コーンスピーカのような点駆動方式に原因がある。分割振動は、広い面積をもつ振動板の中心部のみを押して駆動するという構造により発生する。静電型、圧電型、リボン型、マルチセル型などの全面駆動スピーカにおいては、振動膜に張力をかけさえしなければ、そもそも分割振動の問題は存在せず、剛性は不要となる。しかし、残念ながら全面駆動スピーカは、駆動力の源となる磁束密度や表面電荷密度をあまり高くできず、能率が悪いという欠点がある。また、現在のところ材料費が高価で製造が難しく、高コストになりがちである。よって一般に「スピーカー」と呼ばれるものは今後もコーンスピーカであり続ける可能性が高いが、音質面ではコーンスピーカはあてにならず、帯域を分割して高音側(1kHz以上)では別の方式を採用することが多い。ウーファ用には大振幅が要求されることでコーンスピーカを使用することが多いが、46cmウーファなど大型のウーファユニットでは分割振動が起こる帯域も広く、家庭用途では必要な振幅も小さいので、コーン型ウーファが正解かは疑問である。

スピーカボックスの材質と内部損失

スピーカが空気を駆動する際には、作用反作用の法則にしたがい、フレーム、ボックス側はその反動を受ける。ボックスには、この反動を受け止めるだけの質量と、反動による付帯音をできるだけ熱に変換する内部損失が求められる。木製のスピーカボックスは内部損失を上げるのにほぼベストな材質であり、低コストで損失が高く均質なMDF材が好んで使用される。組み込みスピーカなど、ボックスがモールド材(プラスチック)であったり金属材であったりするとボックスによる損失は期待できず音質を損なうが、製品を作る上では回避不可能なので、取り付け構造を工夫してなるべく製品本体全体の剛性を活かすのが望ましい。

スピーカボックスの形状

縁の部分での急激なカーブによる音波の意図しない反射を嫌い、スピーカボックスのバッフル面の端はラウンド構造にすることが多い。卵型やツィータ部分の台座を制震構造にしているものもある。これらの工夫は、波長が短い中高音域では効果が得られるが、低音ではほとんど効果がない。ウーファでは、ボックス形状による反射状態よりもいかに前面に音圧を与えるかが重要なので、単にバッフル面が広いことを第一に考える。(2)では、ウーファを部屋の角に置くことで、壁をバッフルステップに利用することも説明した。

周波数-音圧特性

スピーカ(1)にて、スピーカの能率について整理した。続いてスピーカの音質を決める要素を洗い出していく。やはり、現在最も普及している動電型コーンスピーカを基本として考える。

周波数-音圧特性

スピーカの周波数-音圧特性(以下、周波数特性)は、スピーカの音質の最も基本的な指標である。それぞれの周波数(音の高さ)における音圧のバランスを決定する。周波数特性は、全音域においてフラット(平坦)であることが理想である。すなわち、低音から高音までどの周波数においても等しく音圧が得られるようなスピーカである。勿論、低音のブーストや声の帯域を強調した音質にすることで何らかの効果を得ることも可能であるが、周波数特性がフラットであれば収音したときの周波数特性をそのまま再現できる(無加工を前提とする)ので、マスキング効果を最小限にでき、結果として人間が受け取る情報量が最も高くなる。

各帯域の役割

低音から高音まで、音圧が得られたときの役割について説明する。

- 20Hz-60Hz

可聴域の最も低い帯域である60Hz以下のいわゆる超低音は、低音の雰囲気、地響き感を担当する。パイプオルガンの最低音が16Hzなので、あらゆる音源に対応するにはこの帯域が再生できることが望ましい。実際には音源の段階で超低音を削除しているものも多く、いつでも必要な帯域ではないことには留意する必要がある。高額なフロアスピーカを購入しても、せいぜい30cmや38cmのウーファではこの帯域の充実した再生は期待できない。ごく一部、低能率化して帯域を下に伸ばした高額スピーカは存在するが、過渡特性が悪く肝心の音質を損なう。一般にはサブウーファを使用することでこの帯域を補う。なお、さらに大型なPA用サブウーファはf0が高く60Hz以下を再生するには向いていないので、MFBなどの工夫が必要である。また、超低音まで再生すると、超低音を再生しないときの音質と比較して60Hz-100Hzの影響が薄れ、若干音圧感が低減する。このことを音質が低下したと誤解しがちである。

- 60Hz-100Hz

60Hzから100Hzの帯域は、音圧感、スケール感を担当する。組み込みスピーカなど、大型スピーカを用意できないときには、イコライザで低音を持ち上げてこの帯域の充実を目指す。数cmの小型スピーカであっても、スピーカ構造と極端なイコライジングによりこの帯域を出すことは可能であり、BOSE M3などはフロア型スピーカに負けないスケール感を達成している。しかし、極端にイコライザで持ち上げるとその分信号クリップの可能性が高くなり、製品の定格出力を満たしたときの音質が破綻するので、何も考えずこの帯域を持ち上げてはいけない。

- 100Hz-4kHz

人間の声の帯域と一致するこの帯域は、音声によるコミュニケーションにおいて最も重要な帯域である。電話においても、4kHzまでの帯域を確保することが規格化されている。4kHzまでの音は、AMラジオで容易に体感できる。単品売りの動電型スピーカにおいては最も再生が容易な帯域であるが、組み込みスピーカで100Hzまで再生するのは難しく、エッジを柔らかくして振幅を取りやすくするなど、様々な設計上の工夫が必要になる。

- 4kHz-10kHz

4kHzから10kHzの帯域は、再生音を現実の音色に近づけ、ステレオの定位感を与える。スピーカの歪みの影響を受けやすい帯域でもあり、音色の変化に直結しやすい。また、8kHzあたりの帯域は上下方向の音像定位感を左右し、この帯域を制御することで、スピーカの配置によって下がりがちな音像を持ち上げる効果がある。

- 10kHz-20kHz

可聴域における10kHz以上の帯域は、音色の艶や輝き感を担当する。10kHzが出ていないとまったくつまらない音質となる。これと関連して、優れたバイオリンは10kHz以上まで倍音が出ていることが条件とされる。10kHz以上は歪みの影響を受けにくいので、固有振動を気にせず金属振動板を使用することもある。フルレンジスピーカでは10kHz以上の再生は難しく、イコライザで持ち上げる必要があることは多い。

- 20kHz以上

先にスピーカの再生能力について述べる。20kHz以上のいわゆる超音波は、動電型スピーカではきわめて軽い振動系と強力な磁気回路が必要となり、音圧を得るのが難しい。しかし振幅はほとんど必要なく、圧電型スピーカの共振周波数を調整する方法などで所望の音圧が得られる。超音波は、エコー診断機をはじめとして距離センサや故障診断などの様々な分野で利用されている。オーディオ用の超音波用スピーカ(スーパーツィータ)は、確かに超音波の音圧を得ることはできるが、そのほとんどはきわめて歪み率が高い。歪み率の高い紺変調歪みを生じ、例えば30kHzと33kHzの超音波を出そうとすることで意図せずに3kHzの差音が生じ、可聴域を汚して音質を低下させる。何も考えずに歪みの多い超音波用スピーカを使用するよりも、20kHz以上をしっかりカットして可聴域の再生に集中する方が音質は良くなる。

成人の可聴域は20kHzまでとされ、歪みなく超音波を再生しても、音質にはほとんど影響しない。第一に市販の録音にほとんど超音波成分は含まれていない。ただし、幼稚園児など超音波が聞こえる聴覚をもつ年代では20kHz以上にも音として反応が見られる。また、しっかり裏付けられてはいないが、成人であっても目の下の皮膚の薄い部分で超音波を感じ取れるといった報告もある。自分自身でも、変調されていない40kHzパラメトリックスピーカの前に立つと頭を叩かれたような衝撃を受けるといった体験をしたこともあり、成人は超音波は感じ取れることがわかる。

一時期話題となった超音波を聞くと脳からα波が出て快楽を感じるというハイパーソニック効果は、原著論文の内容に致命的な欠陥があり、音響学会でもまったく支持されておらず、一部の研究者がその存在を信じて主張を繰り返しているに過ぎない。

また、最近のいわゆる「ハイレゾ」ではスピーカが40kHzまで再生できることが日本オーディオ協会により規格化されているが、「超音波まで出ているから、可聴域までしか出ていないCDなどより音質がよい」といった印象操作を狙ったものなので、万人がその恩恵を受けられるとは考えてはいけない。

放射インピーダンスの飽和

スピーカの放射インピーダンスは、周波数が上がるにつれ6dB/octで上昇するが、あるところで効果が飽和し、それ以上の帯域では上昇が見られなくなる。飽和帯域は、一般的な10cmオーダーのコーンスピーカであれば、数kHz以上になる。これ以上の帯域では、f0共振がなくても周波数特性がフラットになり、一般的にはこの帯域が広いことが望ましい。

最低共振周波数(f0)

f0は、一般的なコーンスピーカでは再生可能な最低周波数を決める。f0共振がなければ、スピーカの周波数特性は純粋に放射インピーダンスの周波数特性を反映し、飽和帯域から-6dB/octで低周波側に向かって低下する。f0は振動系の質量mとコンプライアンスk(ばね定数)の比率から、√(k/m)の関係によって決まり、振動板が重いほど、エッジやダンパー、ユニット背面の空気ばねが柔らかいほど低くなる。同時にf0共振のQが下がり、f0における音圧は低下する。逆にf0共振のQが高いとf0付近の帯域で得られる音圧は高くなるが、同時にいつまでも振動系が振れ続ける過渡特性の悪い状態となり、本来ボン、ボンといった低音がボヨン、ボヨンと制動の効かない締まりのない音質となる。

f0共振は、密閉型かつ無限大バッフルという条件で計算すると、Q=0.7のときに周波数特性が最大限フラットになる。振動系のQは0.5のときに臨界制動条件となり、最も高速に振動が収束する理想的な状態となるが、一般にはフラットな周波数特性を優先し、Q=0.7を目標に設計する。振動系が臨界制動で理想動作しても、背面や床面による反射音により耳に入るときには臨界制動よりも収束時間は長くなることが多い。また小型スピーカでは低音が出ないので、もっとQを上げてf0付近の音圧を優先することも多い。

第一共振周波数(f1)

スピーカのインピーダンス特性を計測すると、f0共振より高いところに共振峰が見られる周波数がある。放射インピーダンスが飽和した帯域で、振動系の最も低い共振モードであるf0に対し、そのひとつ上の共振モードを示す周波数をf1という。f1は理想振動する周波数特性の上限の目安となる。

分割振動と第一逆共振周波数

f1からさらに周波数が上がると、逆共振によるディップ帯域が見られることがある。これを第一逆共振周波数といい、ボイスコイルを中心とした振動板の大部分と、エッジに近い部分が逆相で振動することで、出力音圧がキャンセルされ音圧が激減する。レーザードップラー振動計で逆共振周波数の振動板の状態を調べると、コーンの中ほどで見事に2つの領域に折れ曲がっていることがわかる。このように、コーンスピーカにおいて第一逆共振周波数より高い周波数では、振動板が均一に振動しない分割振動帯域に入り、周波数が上がるほど音圧が減少していく。圧電型スピーカや静電型スピーカ、FPSのようなマルチセルスピーカでは、振動板全面にかかる駆動力が均一に近く、明確な分割振動は起こさないこともある。分割振動は一点駆動のコーンスピーカの最大の弱点である。なお、分割振動は音波の干渉効果による音圧の減退なので、歪みによる付帯音は生じず、EQで補正すれれば音色の変化は起こさないことには留意する必要がある。分割振動を抑えるために振動板を硬くしたり、振動板内に補強リブを立てることがあるが、あくまでより高音まで音圧を得るのが目的であって、音色を改善する効果はない。

固有振動と高域共振

第一逆共振周波数よりさらに上の帯域では、様々な理由により振動板は部分共振を起こし、周波数特性に複雑なピークディップが生じる。また、全面駆動のスピーカでなければ、一点駆動のスピーカは振動板を叩いているのと同じことなので、例えば金属の振動板を使用すれば叩くとカンカンと金属音がするように、駆動により付帯音を生じて素材特有の音色を生じる。分割振動と異なり、固有振動はスピーカの音色に影響を与える。振動板の素材として最も一般的なのは紙(セルロース)である。紙のような繊維質の振動板は、硬さは金属材にはまったく及ばず分割振動は盛大に起こるが、内部損失(摩擦による付帯音の熱エネルギーへの変換効率)が高いので叩いてもボソボソと特有の音色が目立たず、癖のない音質に仕上げやすい。f0共振が十分高い帯域にあるようなツィータでは、固有振動の効果が可聴域外になることが多く、剛性を重視した金属振動板も多用される。内部損失と剛性を両立する材料には、カーボンナノチューブが挙げられる。カーボンナノチューブは、三菱電機によりカーボンナノチューブ・コンポジット材料を射出成型したNCVスピーカが製品化され、主にカーオーディオ用にダイヤトーンブランドで展開されている。

スピーカメーカーでは、用途によって優先すべき特性(能率、周波数特性、対候性など)を設計段階で吟味し、スピーカを製品化する。

周波数-位相特性

高域共振などの領域でなければ、スピーカ単体で位相特性が問題になることはほとんどない。また、モノラル再生における単純な位相歪みは感知できず、ステレオで鳴らしたときのみに影響する可能性がある。

アンプやチャンネルディバイダ込みで位相が反転するといった現象は無視できず、クロスオーバー帯域の位相マッチングを怠ると音場が不自然になる。しかし、基本的に位相歪みはあまり問題になることはなく、よほど低周波でなければディジタルフィルタで簡単に補正が可能である。

高調波歪み

スピーカのようなシステムは、非線型性を少なからず持っている。一般にコーンスピーカの振幅が大きくなると、ボイスコイルが磁気ギャップから飛び出してしまい、意図しない電磁力の低下を招く。基本波に対して高調波(倍音)が生じると、極端にいえば音割れとして知覚される。JIS規格では20kHzまでの10次高調波までを計測して歪み率を定義すると定められている。

高調波の歪み率はTHDではなくTHD+N単位で表示されることが多いのは、基本波の高調波レベルのみを正確に計測するのが難しいので、単純に計測結果をFFTにかけ、基本周波数のエネルギーに対して基本周波数を取り除いた残りの信号のエネルギーの比を取ることで算出される。普通室内の簡易計測などでSNRが低い計測結果では、高調波成分ではなくノイズ成分が支配的となり、正確に高調波の比率を計測したことにならないので、注意が必要である。

(1)能率

スピーカはオーディオ機器の中で最も重要な部分である。本ページでは、スピーカの性能を音量(能率)と音質(音色)に分けて考え、性能が決まる要因を洗い出す。現在最も普及している動電型コーンスピーカを基本として考える。

音量を決める要素

スピーカに1Wの電気エネルギーを入力したときに得られる音圧を能率(エネルギー変換効率)という。スピーカの音質と音量には密接な相関があり、同一信号で駆動したときには能率が高く音量が大きいスピーカの方が音質もよいと感じる。これは、人間の聴覚のラウドネス特性が関係している。能率と音質は本来切り分けて考えるべき要素であり、音質は1W同士での比較ではなく同じ音圧において比較する方が正しい。しかし、能率は電気音響変換器としての性能の第一の指標であるので、まずは能率に関係し、スピーカの音量を決める要素から整理する。

スピーカの駆動力

動電型スピーカーの駆動力は磁力、静電型や圧電型スピーカの駆動力は電気力である。いずれも電気信号のエネルギーを音波に変換する効率は、磁力や電気力の強さによって決まる。動電型スピーカの磁気回路や静電型スピーカのバイアス電位による変換係数を力係数という。フレミングの法則から、動電型スピーカはF = IBLの力を発生さえるので、基本的に力係数Bが高いほど変換効率が高く能率が高い。しかし、動電型スピーカでは同時に制動力を増し、磁石を強くしすぎるとf0共振のQの低下を招き、低音の量感が減ったように感じる。動電型スピーカのQはその動作原理から0.7のときにf0以上の帯域で最も周波数特性がフラットになるので、Qを低くし過ぎるとスピーカ製品として完成させたときのバランスが悪くなる。同時にボイスコイルのインダクタンスLが高いほど強い力を受けるが、銅線などの金属線でコイルを作ると巻数に比例して質量や体積を増すので、際限なくLを大きくすることはできない。より細い線材でコイルを作れば巻数を稼げるが、同時に耐入力が下がるので、細くするにも限界がある。合計が同質量の銅線ならば太いほど耐入力が上がり、抵抗も下がるので注入電流を増すが、同時に巻数が減ってインダクタンスが下がるので、駆動力は変わらない。このように、インダクタンスにおいて巻線径と巻数にはトレードオフがある。

振動板面積

ある波長の音波を出力するには、理想的には半波長の直径をもつ振動板を用意する。音速を340m/sとすると50Hzでは3.4m、40Hzでは4.2m、30Hzでは5.5m、20Hzでは8.5mの直径をもつ振動板が必要になるが、このようなスピーカを用意するのは現実的ではなく、実際のスピーカでは振幅を大きくすることで音圧を稼ぐ。

振動板の面積が大きいほど、同じ振幅で動かされる空気質量は大きい。これを放射インピーダンスといい、円形振動板であれば半径の4乗に比例して大きくなる。あるいは、複数のスピーカユニットを並べて使用すれば、放射インピーダンスはその分大きくなる。二つのユニットを並列に並べて動作させると概ね2倍となる。高音域では放射インピーダンスの効果が頭打ちになり、以下に述べる振動系質量の方が支配的になり、振動板を大きくする必要はない。

放射インピーダンスの大小は、ウーファ口径を論じるのに有用である。ここでは半径の4乗にかかる係数を1として規格化した放射インピーダンスの変化を、複数化の効果を含めてユニット径に対して比較する。概して○○cmウーファーと名乗るものはエッジまで含めた直径で表すので、 その実効振動板面積は一回り小さいもので計算する。

この結果から、25cm径を2個と30cm径1個、38cm径2個と46cm径1個のそれぞれの場合の値がほぼ同等であるとわかる。スピーカの実測データから考えると、直径30cm程度のウーファ、あるいは25cm直径のウーファ2つであれば60Hz辺りまで無理せず再生可能となる。よって、本格的な音楽再生を目的とする場合、チャートの赤いボーダーライン以上のサイズのウーファを用意することが望ましい。サブウーファーでは、40Hz以下のみを再生すると音波の波長が4m以上にも及び、複数ユニットを配置したときの位置関係はほとんど関係なくなる。

市販品では、バーティカルツインという構造が提案されている。 ウーファーを上下に二つ配置し中央部分にツィーターを位置させる構造で、ウーファーの振動板面積とボックス容量を稼ぎながら省スペースを実現できる。千葉憲昭著「オーディオ常識のウソ・マコト」には、25cmウーファを2つ搭載したPIONEER S-1000 TWINが日本の住宅事情に合った合理的なスピーカーとして紹介されている。

ウーファの複数化による実際の周波数特性の変化を調査した。カーオーディオ用の30cm径の密閉型ダブルウーファボックスを使用し、ユニット1個使用時、2個使用時の周波数特性の変化を調査した。ユニットのf0は62Hz程度であった。アンプはSONY TA-F501、マイクはBehringer ECM8000、ADCはE-MU 1616m(AKM5394A)を使用した。測定距離はスピーカ正面中央1mである。 計測ソフトはARTAを使用し、MLS法を採用する。 出力は1W程度であるが、今回は相対比較が大切であり絶対値にはあまり意味がない。1個だけ鳴らすときは、鳴らさないスピーカの端子をショートさせ、不要振動を抑えた。

それぞれの結果を計測し、2個同時に鳴らした結果は比較しやすいように-5dBしてみると、1個のときの周波数特性をトレースしていることがわかる。30Hz以下の盛り上がりは部屋の暗騒音である。 この結果から、30cm口径でf0が60Hz程度のスピーカにおいて、複数化すると放射インピーダンスが増え電気インピーダンスが下がることで音圧は大きくなるが、周波数特性の変化はないことがわかる。

振動系質量

振動系の質量は軽いほど能率が高く、不要な質量は負荷しないことが望ましい。特に振動板の面積の効果(振動系の放射インピーダンス)が飽和する高周波においては、能率において振動系の質量が支配的になる。しかし、放射インピーダンスが6dB/octで上昇する帯域では、振動板の質量に対して負荷空気質量の影響が大きくなり、振動板の質量は能率に対する寄与が下がるので、ウーファにおいては重さよりも振動板の堅牢性を優先することもある。

また、同様の理由から、ボイスコイルの質量においても大出力用のウーファであれば耐入力を優先して太い線を使い、ボイスコイル長を長くしてストロークを取れるようにし、ツィータではボイスコイルを短くして軽量な振動系に設計する。

バッフル・ステップ

スピーカユニットを取り付けている表板をバッフル(突き板)という。平面振動板の音圧を計算するときは、一般に無限大バッフルと仮定して、ユニット前面の空間のみ(2Π空間)と考える。このように考えると、スピーカから出た音波のエネルギーは背面に散逸することなく、すべて前面に放射される。しかし、実際のスピーカのバッフルサイズは有限であり、バッフルが小さいほど無限大バッフル近似から外れ、特に低音での音圧が下がる。ユニットのみで音を出したときと箱に入れたときでは、明らかに低音の出方が異なることがわかる。バッフルによる回折(バッフルステップ)効果を抑えることで、特に小型スピーカにおいてより豊かな低音再生が望める。スピーカ単体で効率的にバッフル面積を稼ぐには、上下に箱を伸ばしたトールボーイスピーカにすると、設置面積も増えず有用である。

また、ウーファを部屋の角に置くことも低音増強には有用である。壁面がバッフルの役割を果たし、一度背面に回折した音波を前面に折り返すことが可能である。

スピーカー(2)音質 へ続く。

モバイルオーディオ

スマートフォンの普及に従い、モバイル機器で映像、音楽を楽しむユーザーが増えたことで、俄かにモバイルオーディオが盛況である。

音漏れ

モバイルオーディオにおいて最も気を配る必要があるのは音漏れである。音質以前に、屋外で音を出す上では周囲への気遣いが重要である。音漏れを防ぐには背面密閉型構造にする必要があるが、ドライバ背面を密閉すると、背面側の空気室の弾性が上がり、f0が上昇するため開放型に比べて低音が出にくくなる。ドライバは背面開放型である方が望ましいことになるが、背面を開放することで騒音が筒抜けとなるので、屋内での使用が必要になる。モバイルでの使用を前提にするならば、ヘッドホンは密閉型でなければならない。イヤホンはもともと音圧が低いが、昔から電車内でのシャカシャカとしたイヤホンからの音漏れがうるさいといった話題があることを考えると、将来は音漏れ検知システムの搭載が必要かもしれない。

装着感

長時間装着していても耳が痛くならない装着感を実現するには、ヘッドホンならばイヤーパッドを柔らかくしなければならず、装着状態が安定しないのでメーカーが想定する音質が安定しない。カナル型イヤホンは耳を覆わないので、耳たぶが痛くなることはないが、人によってはカナル型の装着感が苦手という話も聞く。耳を塞がない方法には、骨伝導ヘッドホンを利用する方法もあるが、残念ながら音質は期待できない。このように、目的によって使用すべき機器の形態は異なる。

動電型ヘッドフォン

動電型ヘッドホンのドライバにも様々な形があるが、基本形状はドーム型スピーカに近い。最低共振周波数は200Hz程度などである。フルレンジ再生を考えるとf0が高すぎる印象もあるが、再生時にはイヤーパッドと耳の間に密閉空気室が配置され、低周波が弾性制動領域となるのでf0以下を難なく再生できる。動電型ドライバには、ダイナミックスピーカと同じくボイスコイルを使ったダイナミック型、狭帯域高感度なバランスドアーマチュア(BA)型などがあり、イヤホンではBA型が主流であるが、広帯域を再生するにはドライバを複数使用する必要があり、高価になりやすい。

静電型ヘッドホン

伝統的な静電型スピーカは、特に日本のような高温多湿環境では運用に難があり、普及していない。しかし、ヘッドホンタイプにすることで大部分の困難を克服できる。市販品の静電型ヘッドホンは静電型マイクと同じく、導電材を塗布したフィルムに均等に張力をかける必要があるので、製作に職人芸が要求される。

静電型ヘッドホンは、動電型ヘッドホンよりも振動板を大きくしやすく、また振動板の大部分を均一に振動させやすいので、低音再生に有利である。また、振動系が軽いので、過渡特性も良好である。しかし、必要な駆動電圧が高いので、一般的なヘッドホン端子では駆動できないという大きな欠点がある。

近年のモバイルオーディオの隆盛により、少数のメーカーが静電型ヘッドホンに参入してきているが、静電型ヘッドホンの最も伝統的で著名なメーカーはスタックス社である。STAX社によれば、幅広ケーブルと標準ケーブルでは30-40%程度の線間容量の差があるそうである。この情報と公開スペックから計算すると、STAXイヤースピーカー本体の静電容量は100pF程度、ケーブルの線間容量は15pF-30pF程度である。電気音響変換に関係する本体の静電容量は、意外なほど小さいことがわかる。

また、電子工作の趣味の中で、真空管や高耐圧FETを利用したSTAX製品用アンプも試みられてきている。従来からあるドライブアンプは、ハイゲインアンプを出力段とするか、昇圧トランスを使うことでSTAX製品のドライブを実現している。高圧にさえ気をつければそれほど難しい工作ではなく、様々な作例が発表されてきた。

kazimaはエネルギー変換効率の改善を考え、SONY製フルディジタルアンプTA-F501を用いたSTAXドライブ・システムを考案した。ドライブ信号はアンプ出力を直接使用し、DCバイアスを発生させるアダプタを挿入することで、STAX製品をフルディジタルドライブ可能である。専用コネクタはSTAXから一個1000円で購入した。DCバイアスには冷陰極管点灯用のインバータTDK-Lambda製CXA-P1212B-WJLを採用し、コッククロフト式倍整流回路でDCに変換してバイアス電位を得る。DCバイアスは、700V程度であれば安定動作可能であった。TA-F501の出力インジケータが0dB程度のときに適切な音量であった。

頭部伝達関数

市販の音源のほとんどは、ダミーヘッドや実頭を使用したバイノーラル録音でなければ、基本的にスピーカでの再生を想定している。ヘッドホンやイヤホンを使用すると、本来鼓膜まで音波が到達するまでの特性変化が畳み込まれず、想定した音質、定位感が得られない。ヘッドホンによる単純再生では、一般に頭内定位(頭の中や上方から音が聞こえる)を起こす。このような空間による特性を頭部伝達関数(HRTF)と呼び、その分析や再現が古くから研究対象となっているが、第一に個人差が大きい。一般に、他者のHRTFを畳み込んだ結果は後方や下方をうまく再現するが、肝心の正中面定位が得られず、一般にこめかみより前方には定位しない。しかし、対象者と同じ形のダミーヘッドを使用した実験により、正しい形状でHRTFを計測すれば正中面定位が得られており、純粋に個体形状に依存していることがわかっている。正確な再現には個別測定が必要であり、実際にHRTFを業務で使用しているNHKのスタッフなどは、自身のHRTFを測定した結果を持ち歩き使用している。このようなサービスを一般ユーザーに提供している製品は、現在のところほとんどない。モバイル再生ではプレーヤに十分な信号処理能力が備わっていることが多いので、ちょうど本記事を掲載した時期に発表されたJVCのサービスのように、自分のHRTFを実測した特性をクラウドからダウンロードして、アプリ上で畳み込みながら再生するようなシステムが様々なメーカーから提供されると予想している。

必要な出力

未記入

吸音材料

このページでは主に騒音制御、吸音材料について述べる。

遮音と吸音

遮音材は音波のエネルギーが外部に漏れるのを防ぐために使われる。鉛板、コンクリートなど密度が高くがっしりとした素材ほど音波は反射し、透過しない。これを質量則という。音漏れを防ぐ意味で第一に重要なのは気密性である。音波は容易に回折するので、強力な遮音材で空間を囲っても一部外気とショートしている部分があると、その部分から外に音が出て行く。遮音構造において気密性は最も重要である。

吸音材は内部摩擦により音波のエネルギーを熱エネルギーに変換することで透過エネルギーを減退させる。楔形吸音材を多用して残響を落とした環境を無響室という。スピーカーの音響特性は、JIS規格により無響室で測定すると定められている。普通室では、反射音の影響によりスピーカの素性を精密に測定できない。(測定法を工夫することで、実空間において疑似無響室測定をする方法はある)逆に吸音性が低く遮音性の高い材料で密閉された空間を残響室といい、風呂場のように音がよく響く部屋である。 吸音材料の吸音率は、JIS規格に従った残響室法で測定されなければならないと定められている。また、数十メートルの寸法がある巨大な残響室であれば、msオーダーの短時間測定においては狭い無響室よりも理想的な無反射環境(底面を除く)であり、屋外のような騒音もないことから、反射波を嫌う実験に多用される。

吸音材

一般によく使われる材料はグラスウール(GW)、ロックウール(RW)、カーボンファイバー等である。 吸音材は、素材の比重、繊維径、密度によりそれぞれ特性が異なる。特にカーボンファイバーは導電性を持つので、運用時は絶縁材で包むなどの工夫が必要な場合がある。

吸音材による吸音は高周波から始まり、繊維材による低周波の吸音は難しい。よって一般に繊維材の裏側の支持材との間に背後空気層を設けて低周波を吸収させる方法が知られている。 防音室の壁は有孔版-グラスウール-硬い壁という構造をしており、場合により骨組や吸音材の形を楔形にしてヘルムホルツ共鳴を利用したエネルギーの熱転換を図る。 この例として、古代ローマの教会では残響を抑えるために壺を壁に仕込んで吸音に使っていたという事例がある。吸音材がどの程度の吸音率を実現するかを以下に示す。(グラフはすべて左クリックで拡大する) データは株式会社MAG提供の財団法人小林理学研究所測定値、東洋紡技術資料「ダイニーマ」吸音率、日東紡建材事業部門技術資料、日本ロックウール提供資料による。同じロックウールであっても製品による特性のばらつきがあり、同じような製品であっても実測値は一致しない。よって、条件比較の際にはできる限り同一メーカーの製品を比較することで傾向を評価する。 なお、4kHz以上の高周波では少々の吸音材で十分吸音できるので、通常4kHzまでしか実測されないようである。

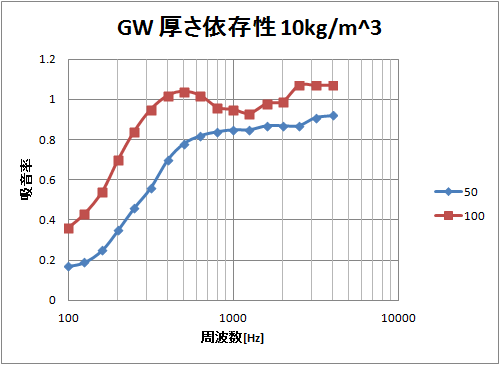

厚さ依存性

同一密度の吸音材の実測結果から、厚さによる吸音率の変化を比較する。各条件において背後空気層はなしとする。

密度10kg/m^3~20kg/m^3のグラスウールにおいては、1kHz以下では厚さに応じて順当に吸音率が上がり、この程度の密度の吸音材を用意すれば、1kHz以上の帯域では25mm厚程度で十分吸音できることがわかる。

密度依存性

グラスウール、ロックウールの実測結果から、60kg~80kg/m^3までは密度に応じて吸音率が上昇していくが、それ以上になると逆に吸音率が下がることがわかった。 ただし、音が反射しにくい~300Hzの低域においては、200kg/m^3が最も高い吸音率を示す結果となっている。なお、高密度な製品ほど材料費がかかるので、一般には高コストである。よって、中高音の吸音だけを考えるならば60~80kg/m^3程度の製品を選択し、サブウーファ用ボックスに入れて~200Hzの低域のみを吸音する場合などは、できるだけ密度の高い製品を選ぶのが望ましい。 さらに、厚さと密度を総合して考えると、高密度で薄い吸音材よりも、密度は低くても分厚い吸音材の方が概して吸音率が高い。しかし、一般には吸音部は重量よりも寸法の制限の方が厳しいことが多いので、材料の選定は重要である。

背後空気層の厚さ依存性

繊維質吸音材の背後に空気層を設けると、吸音率が向上することが知られている。吸音材密度は20kg/m^3、厚さは50mmである。 この条件で比較すると、空気層を確保することにより低域での吸音率向上が見られる。ただし、100mmの空気層を用意するよりも100mmの吸音材を用意する方が結局吸音率は高くなるので、コスト面で多量の吸音材を使えない場合、あるいは吸音材を仕込めない部分をうまく活用する場合の手法として有効と考えられる。

表面材の有無

防音室の吸音壁に似た構造をとることで、更に吸音率を高められる。 吸音壁は一般に表面に細かい孔の開いた合板を配置し、裏側に吸音材、空気層、防音壁という構造である。 最前面の比較的硬い壁には低周波を受け止めて壁全体の共振により吸音する効果がある。この効果により、吸音材の表面にアルミガラスクロスなどを配置すると吸音効果が高まる。グラスウール単体とガラスクロスを表面材として付加した場合との差をグラフに示す。グラスウールの密度は32kg/m^3、厚さは25mmと50mmとする。 表面材の追加によって、300Hz~2kHzあたりの吸音率の向上が見られる。薄いクロスよりも比較的厚手のクロスの方が共振を起こしやすく、吸音率が上がることがわかる。なお、厚手といってもガラスクロス程度の質量では200Hz以下の帯域では共振せず、低域では吸音率は上がらないようである。すなわち、低域の吸音を狙って200kg/m^3などの製品を使う場合、クロス処理をしてもしなくても吸音率は変わらない。ただし、繊維質吸音材は素手で扱うと繊維が皮膚に刺さりかゆみを生じるので、表面をクロスなどで覆うことには運用上のメリットが有る。

素材依存性

一般に使われるグラスウールやロックウールのほか、低音域で良好な吸音率を示すことで有名な吸音材として、ダイニーマ(DW)という素材がある。東洋紡開発の新繊維で、引っ張り強度がきわめて強いので防弾チョッキや釣り糸に使われる。ダイニーマは同じ厚さならばグラスウールよりも格段に高い吸音率を示すようである。 50mm厚での材質比較、および空気層100mmを追加した場合の実測結果を比較して、材質に対する依存性を評価する。製品の密度を同一にはできなかったので、グラスウールは32kg/m^3、ロックウールは40kg/m^3のデータを使用した。ダイニーマ(DW)は3mmのデータしかなかった。 同一に近い密度のグラスウールとロックウールには大差ないことがわかる。また、市販のダイニーマ吸音材は?クリプトンの「ミスティックホワイト」しかなく、本製品は厚さが3mmしかない。よって吸音率で比較すると50mm厚のグラスウール、ロックウールにはとても及ばない。 時々ミスティックホワイトを使うと音がデッドになりすぎる(吸音されすぎる)などという記事を見かけるが、高々3mmのダイニーマでは数cm厚のグラスウールと大差ない。 ダイニーマを建材扱いで取り寄せようとしたところ、東洋紡からは小売しないと宣言されて入手できなかった。

吸音材のまとめ

グラスウールとロックウールはともに優れた吸音特性を有しているが、ロックウールの方が高密度化しやすく、低周波の吸音に対応しやすいという利点がある(~100mm厚では大差ない)。その一方、グラスウールはホームセンターでも入手しやすく、ロックウールよりも入手性はよい。その他フエルトやカーボンファイバー等の測定値も調べたところ、吸音材の基本材料であるグラスウールを超えなかった。

ロックウールやグラスウールは、露出して使用すると粉塵が発生しやすい。露出した吸音材の近くにしばらく立っていると、細かな塵により首あたりが痒くなることがある。防音壁の内部、あるいは密閉型スピーカーの内部ならばあまり問題ないが、吸音材が露出する可能性のある場所では、表面に薄いポリエステルウール(手芸用キルト芯など)を貼りつけて無害化するとよい。ポリエステルウールならば、素材が直接露出していても何の問題もない。

構造面では、背後空気層を用意するよりも吸音材を詰め込む方がよく、吸音材を詰め込めない場合はできるだけ前側に吸音材を寄せて背後空気層を作るとよい。なお市販スピーカーの中身を開けてみるとフエルトがボックスに丁寧に張りつけてあるものが多いが、これは吸音材の能力がまったく発揮できない方法である。 同じ吸音材の量で効果を最大にしたければ、スピーカーユニットの近くに吸音材を配置し、背後空気層を十分用意してやる方がずっとよい。 しかし、このような方法はスピーカーの内部構造をつくるのにコストがかかり、個体差が大きくなるので量産には向かないと言える。 量産性からいけばボックス壁に張りつけるのは合理的である。

無響室とJIS標準箱、実空間測定

無響室とは壁を吸音構造にして残響を限りなく0にした空間である。 また、スピーカーユニット単体のデータは、無響室にてJIS標準箱と呼ばれる容積600Lの大型密閉箱(A箱)に入れて測定される。 スピーカーユニットは小さな密閉箱に入れると箱内部の空気ばね定数が大きくなり、機械系の最低共振周波数f0が上がり低周波が出なくなるので、f0上昇が無視できる大容量の箱が使われる。なお、〜30cm径のコーンスピーカーであればJIS標準箱で対応できるが、それ以上のサイズとなると600Lでも足りなくなる場合がある。 少なくともf0上昇が起こらない方法で測定することは間違いないが、このようなスピーカーユニットはどのように測定するかよく知らない。ご存じの方は一報頂きたい。

自宅環境でスピーカーを測定するときは、実空間での周波数特性、歪み率等を測定する必要がある。いくら基準空間の測定結果を参照しても、実空間に持ってきたときの特性とかけ離れていては意味がない。また、実空間でユニットの素特性を調べるには、インパルス応答のゲートタイムを短くして疑似無響室測定をするといった工夫が必要である。